Московскому музею современного искусства исполняется 25 лет! В отличие от традиционных музеев, у ММОМА нет постоянной экспозиции: здесь работают сменные кураторские проекты, каждый из которых по-новому раскрывает коллекцию. Помимо выставочных залов, в музее есть книжный магазин, кафе и другие пространства для взаимодействия с искусством.

К юбилею ММОМА представил проект «Вещи и видения» — выставку, которая объединяет разные художественные направления и эпохи: от русского авангарда до современных экспериментов. Каждый зал — самостоятельный мир с собственным названием и смыслом: «Космос», «Дом», «Реставрация» и другие. Кураторы Анна Арутюнян и Андрей Егоров, вдохновившись текстами Велимира Хлебникова, создали экспозицию как живой текст, открытую систему, в которой зритель сам выбирает маршрут.

Мы поговорили с Андреем Егоровым, руководителем научного отдела музея и куратором выставки, чтобы разобраться, как понимать современное искусство и что скрывается за «онтологической двойственностью» экспонатов.

Андрей Егоров, руководитель научного отдела музея

и куратор выставки

— В чем была задумка выставки?

Выставка называется «Вещи и видения». Мы представили широкий диапазон направлений, стилей, имён и течений — от русского авангарда до многообразия современных практик. Особенностью нашей коллекции является то, что мы не фокусируемся на одной линии традиций, например на авангарде, а охватываем всё разнообразие визуальной творческой культуры.

У нас есть неоакадемическое искусство, концептуализм и новый реализм, наивное искусство, представлено всё многообразие практик сегодняшних художников. Это как кристалл, в котором отражаются грани истории искусства XX—XXI веков. Текущий проект стал размышлением над временем существования музея — 25 лет. Это уже 12-я сменная экспозиция нашей коллекции.

В ММОМА c 2009 года нет постоянной экспозиции, мы показываем фонды в формате сменных кураторских выставок, каждая из которых представляет работы под новым углом зрения. Все они проходят в здании музея на Петровке.

— Откуда лучше всего начать смотреть выставку?

Что касается маршрута по выставке, мы сознательно не делали его линейным, потому что хотели дать зрителю определенную свободу навигации по историческим анфиладам и коридорам здания музея на Петровке — особняка конца XVIII века. Каждый может выбрать свой путь, начав с первых залов и дальше уже перейти к другим, основываясь на собственной интуиции и притяжении показанных вещей — произведений, каждое из которых, вне зависимости от выбранного автором художественного языка, выхватывает зрителя из привычных пространственно-временных координат, открывает визионерскую перспективу.

Мы вдохновлялись поэтическим концептом Велимира Хлебникова, создавая экспозицию как своего рода «сверхповесть», гипертекст, где каждый зал — это своего рода блок с собственным смыслом и метафорами, но все вместе они образуют цельную картину.

Каждый зал в экспозиции назван по концепту, который отражает его содержание и связан с определённым пространством, буквальным и метафорическим: космос, сад, город, сон, природа и так далее. В каждом из залов зритель также обнаруживает текст, по жанру составленный как своего рода неофутуристический манифест — в текстах даются необходимые смысловые координаты, ключи для каждой темы. Это размышления кураторов о времени и искусстве, музее и технологиях, о диалектике материального и незримого.

Интересным элементом нашего подхода является музыкальное сопровождение. Специально для выставки московско-петербургская группа Won James Won (Тихон Кубов и Даниил Смирнов) создали экспериментальную эмбиент-музыку, которая постепенно дополняется авторами. Она задает настроение для всей экспозиции: в ней много слоев, текстур и нюансов, загадочных космических и метафизических ассоциаций.

Космос

Мне послушные свивались звезды в плавный кружеток. Я свирел в свою свирель, выполняя мира рок. Велемир Хлебников

«Сигнал», Алексей Беляев-Гинтовт

Триптих «Сигнал» Алексея Беляева-Гинтовта — это работа с масштабным утопическим мышлением. Он представляет арктический ландшафт как лунный, почти инопланетный. В картине видим таинственную черноту и зажигающуюся звезду. Здесь также можно заметить элементы сакрального символизма, как кресты, напоминающие Голгофу. Художник часто работает без кисти, используя свои руки. Видно прикосновение автора. Где-то, если всматриваться, можно увидеть даже отпечатки ладоней.

«Сигнал» Алексея Беляева-Гинтовта

Скульптурные книги из серии «Без слов», Айдан Салахова

Мы хотели продемонстрировать широкий диапазон материалов, с которыми работают художники, потому что как выразить свои вещи и видения, если не через разные вещества и формы материи. Мы начали с работы Айдан Салаховой — это мрамор, и не просто мрамор, а каррарский мрамор из Италии, из каменоломней Каррары, где художница работает уже долгое время. Эта каменоломня знаменита и имеет свою мифологию в истории искусства, так как многие художники Ренессанса, включая Микеланджело, использовали этот мрамор.

«Белый кот, красное кресло», Павел Пепперштейн

В этом же зале висит картина Павла Пепперштейна. Причем работа создана не так давно, в 2016-м году — это был дар нашему музею. «Белый кот, красное кресло» — произведение из серии, посвященной утопическим видениям разных персонажей. Герой сидит в красном кресле с белым котом в руках и видит красный институт сфер, который возник в 3713 году.

«Белый кот, красное кресло» Павла Пепперштейна

«В самом сердце фейерверка из комет», Ростан Тавасиев

Мы хотели показать в зале и более лабораторный исследовательский проект. Это произведение Ростана Тавасиева — художника, который в нулевые годы больше был известен инсталляциями из мягких игрушек. Перед нами видео, слайд-шоу, фильм, созданный на основе работ художника и посвященный теме комет.

Тавасиев читает много литературы, плотно работает с астрофизиками, с исследователями, участвует в конференциях. У него есть вопрос: насколько возможно создавать искусство при помощи космических объектов, космических тел? В данном случае комет. У него также есть серия, посвященная кометам, черным дырам, планетарным туманностям.

— Какую роль в современном искусстве играет контекст?

Контекст — центр и периферия структурно. Например, когда мы смотрим на какой-то объект, он не воспринимается сам по себе — чашка кофе, например.

Мы понимаем её только в связи с контекстом: что такое кофе, из каких материалов сделана чашка, какая у неё форма и так далее. Хотя сама по себе она тоже значима и уникальна. Одно без другого наверняка не мыслится, как периферийное и прямое зрение.

Если взять автопортрет Малевича как пример: наше понимание и переживание этой работы обогащается знанием о художнике, о периоде его творчества. Этот автопортрет относится к позднему, условно реалистическому периоду, к 30-м годам, и знание этого контекста влияет на наше восприятие.

Но есть и другой момент — первичный опыт восприятия, тайна, если выразиться более эзотерически. Представьте, что вы копаете в поле и находите предмет, о котором ничего не знаете. До того как подключается контекстуальная информация, происходит контакт с иным, с чем-то другим. Этот момент кажется очень ценным и продуктивным. Контекст ещё не включился, но уже возникает нечто важное…

Погружаемся в искусство с помощью кинематографа — подборка из 10 фильмов.

Дом

Деревья шептали речи столетий. Велимир Хлебников

В этом зале всё проникнуто образом пустоты и белого цвета. С одной стороны, художник, когда создает произведение, привносит в мир нечто, чего в нем не было раньше. Новую вещь. Вчера её не было, а сегодня вот она появилась. Всегда есть у художника дилемма, нарушать эту пустоту или не нарушать.

«Начало зимы» и «Весна в лесу», Егор Плотников

В зале висят две работы художника Егора Плотникова, посвящённые русскому лесу. Егор сейчас живёт в Москве, но его малая родина в Кирове, и он часто пишет пейзажи как раз из своего родного региона, уже на границе с таёжным лесом. А лес — это коренной образ в русской культуре, привычная мифологическая стихия: с одной стороны сказочная и таинственная, а с другой — очень родная.

«Начало зимы» и «Весна в лесу» Егора Плотникова

Regnum, Николай Алексеев

В центре стоит инсталляция, сделанная художником Николаев Алексеевым. Regnum с латинского языка переводится как «царство». Имеется в виду в первую очередь царство как в классификациях природы. Получается какой-то определённый класс живых существ. В данном случае это как раз вещи, предметы, которые художник классифицирует.

Все объекты помещены в стандартные квадратные ячейки. Какие-то из них узнаются: фотоаппарат, камера или шестерёнка. А какие-то предметы выглядят как ещё не уточнённая форма — геометрическая, обобщённая.

Здесь вспоминается, конечно, и супрематизм, и некие геометрические универсальные фигуры, которые постепенно складываются, превращаются в какие-то вещи нашего мира более узнаваемые.

— В описании к выставке упоминается «онтологическая двойственность экспонатов». Что это означает?

Каждое произведение искусства обладает двумя уровнями восприятия. Например, у нас есть автопортрет Казимира Малевича, написанный в 1933 году. С одной стороны, это физический объект с определёнными габаритами, фактурой, материалами — холст, масляные краски, рама. Он имеет вес и плотность, как любой предмет. Мы даже разместили его на полочке, чтобы подчеркнуть его объектность.

С другой стороны, это образ, иллюзия, послание художника из 1933 года, его взгляд, его эмоции. Именно эта двойственность — физическая материальность и смысловое наполнение — делает произведение искусства уникальным.

Реставрация

Я хочу вынести за скобки общего множителя, соединяющего меня, Солнце, небо, жемчужную пыль. Велимир Хлебников

Зал посвящён реставрации, причём в нескольких смыслах: музейном отделу реставрации и метафорическому. На первом плане экспозиции — реставрационный стол, воссоздающий рабочий стол реставраторов, моих коллег, которые работают в ММОМА в соответствующем отделе.

Зал «Реставрация», ММОМА

«Ярмарка», Павел Леонов

«Ярмарка» Павла Леонова / Фотограф Виктор Берёзкин, MMOMA

Мы разместили картину в инсталляционном жанре, положив её на стол. Это работа Павла Леонова, одного из ключевых художников, представляющих наивное искусство. Причём картине ещё только предстоит пройти реставрацию. Это очень характерная работа для Леонова, выполненная в условной стилистике.

Он ставил перед собой амбициозную задачу — изобразить некую модель мира. Здесь есть верхний регистр — птицы, нижний регистр — река и животные. Центральный регистр насыщен множеством деталей и элементов. В основном это люди, животные и техника. При этом реальность узнаётся: позднесоветская сельская жизнь, колхозный быт. Но в то же время всё представлено в обобщённой, орнаментальной, трогательной манере.

С другой стороны, появляются неожиданные элементы: экзотические животные — зебра, лев, верблюд. Это своеобразный бестиарий, возможно, связанный с библейскими мотивами или астрологией, со знаками зодиака. Повседневность и будничность здесь превращаются в космический масштаб, в часть всемирной истории. Работа по своей структуре напоминает ковёр: он тоже создаёт модель мироздания, только абстрактно, через орнамент.

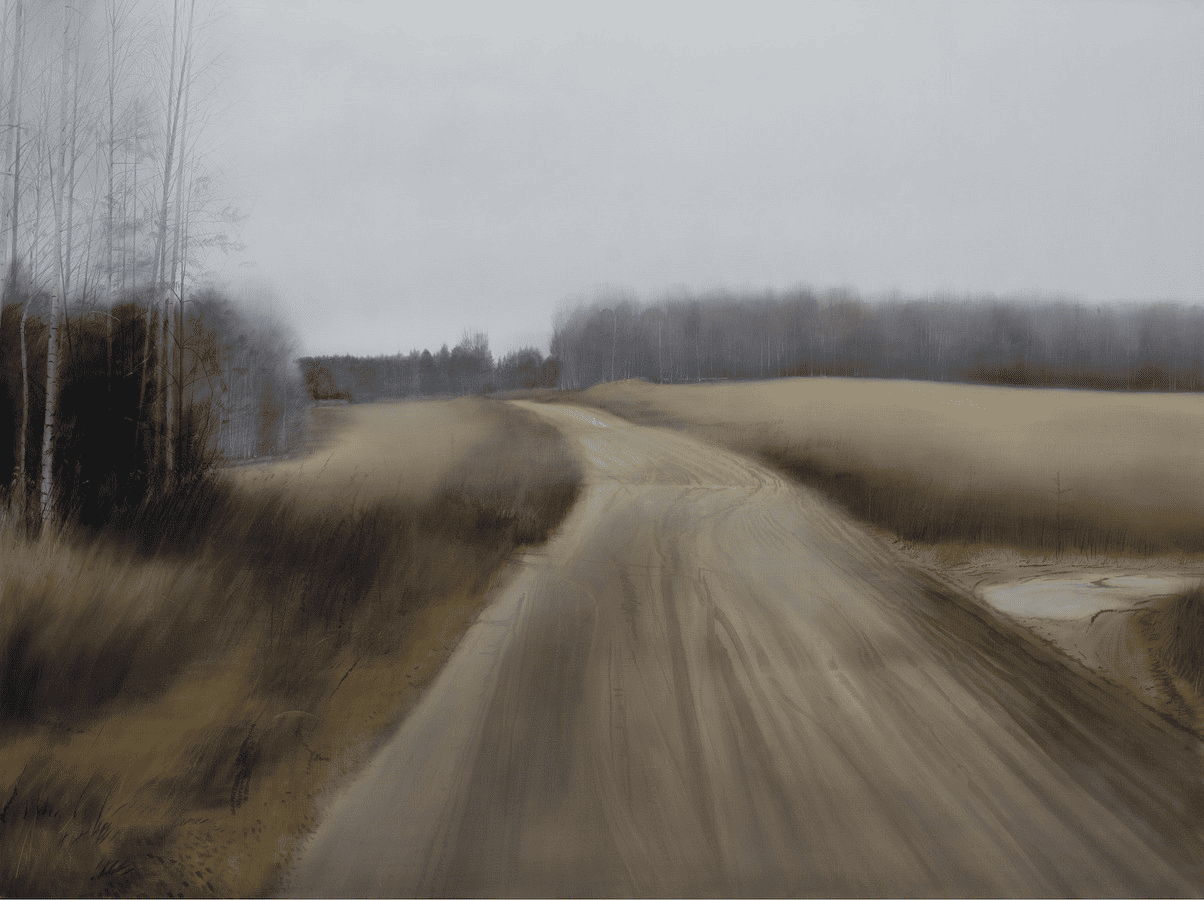

«Осень 1. Из серии “Незанятые пейзажи”», Евгения Буравлёва

Мы продолжаем метафорический взгляд, обращаясь к картине Евгении Буравлёвой. Евгения родом из Кировской области (к слову, она — супруга Егора Плотникова, чьи картины представлены в зале «Дом»). У них схожие творческие траектории, но при этом крепкий творческий союз.

На картине изображён пейзаж Кировской области, своего рода квинтэссенция русского пейзажа: дорога, уходящая вдаль, лес, горизонт, небо. Художница работает на основе фотографий, и эта фотографическая природа изображения проявляется в живописи. Размытые участки, обобщённые формы напоминают визуальные эффекты экранной культуры. Поверхность её живописи напоминает медийные экраны — издалека кажется, будто перед нами распространённая фотография.

«Осень 1. Из серии “Незанятые пейзажи”» Евгении Буравлёвой

Город

Мы входим в город Солнцестана, Где только мера и длина. Велимир Хлебников

В зале «Город» мы хотели проследить, как концепты и образы авангарда проходят сквозь историю и продолжают жить сегодня. История многослойна: прошлое сочетается с будущим, они просматриваются с одной точки — так, как писал Хлебников.

«Великий побег», Тимофей Парщиков

«Великий побег» Тимофея Парщикова

Работа «Великий побег» Тимофея Парщикова состоит, как можно заметить при ближайшем рассмотрении, из планов эвакуации. Эти схемы окружают нас в любом общественном пространстве, но зачастую выглядят как хаотичные лабиринты. Порой сложно с очевидностью понять, где выходы и куда двигаться. Они больше похожи на схемы компьютерных игр — абсурдно сложные, запутанные. В этой работе планы эвакуации напоминают чертежи космических кораблей или микросхем.

Особенность работы в том, что сами сами схемы воспроизводят композицию, формат и пропорции развески на петербургской футуристической выставке 1915 года, называвшейся «0,10». Именно тогда Малевич впервые представил свою серию супрематизма, в том числе знаменитый «Чёрный квадрат», помещённый в красный угол, словно икона. По сути, эта супрематическая инсталляция здесь заново оживает — форматы и пропорции те же, а язык авангарда продолжается даже в планах эвакуации.

«Город», Николай Наседкин

Здесь же расположена инсталляция Николая Наседкина — талантливого художника, работающего и с живописью, и с инсталляциями. Он пишет нефтью в гранжевом стиле. Одна из его работ в этом зале называется «Город». Это ассамбляж из предметов, собранных в его мастерской: выкинутые, но когда-то использованные вещи. Среди них — тюбики красок, кисти, вёдра из-под краски. Всё это — свидетельства того, сколько средств инвестировано в искусство самими художниками.

«Окно 93», Егор Кошелев

Ещё одна работа в этом зале создана на стыке фигуративной живописи и инсталляции. Это произведение Егора Кошелева — энергичного современного живописца. Его работа называется «Окно 93» и посвящена воспоминаниям о событиях 1993 года — штурме Белого дома. Кошелев был свидетелем этих событий, наблюдая их из окна соседнего дома. Ему тогда было 13 лет.

Как любое воспоминание, это событие сохраняется не целиком, а фрагментами. Кошелев воссоздаёт их, словно помещая в отдельные окошки. При этом он размышляет о том, какой должна быть историческая живопись сегодня, чтобы быть убедительной в эпоху цифровых технологий и фрагментированного восприятия.

— Многие люди чувствуют растерянность перед современным искусством. Есть ли у вас совет, как преодолеть это чувство?

Зал «Сад», ММОМА

Растерянность и непонимание — продуктивные чувства. Мы сталкиваемся с ними не только в искусстве, но и в жизни. Например, когда решаем сложную задачу по физике, сначала мы не понимаем её, но затем находим ключ и постигаем решение.

То же самое с современным искусством: если столкновение с ним вызывает у вас растерянность, это повод для любопытства и интерпретации. Главное — не останавливаться на чувстве непонимания и фрустрации, а воспринимать произведение как загадку, которую можно разгадать.

Современное искусство очень широкое — оно охватывает более ста лет и включает в себя множество направлений: фигуративное искусство, абстракцию, инсталляции, видео, скульптуры, коллажи. Некоторые произведения могут напоминать классическое искусство, а другие выглядят неожиданно. Поэтому лучше всего подходить к нему с открытым умом, исследовать и задавать вопросы.

Следите за новыми выставками и мероприятиями MMOMA на Афише Timepad.

Планы на неделю

Планы на неделю

связаться

связаться